公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償) 在職定時改定で年金をもらいながら働いている人の年金額が増える

65歳になり、年金をもらい始めた。でも、会社でも働いている。そんな人は、もらっている年金が増えるかもしれない。というのが、【在職定時改定】。新しい制度なので知らない人が多いかも。おいらも知らない。 【在職定時改定】ってどんなもの?

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)  公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)  公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)  公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)  公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)  公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

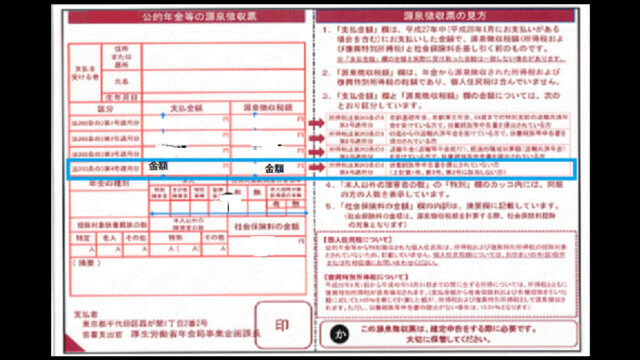

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)  税金について知ろう

税金について知ろう  公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)  公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)  公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)

公的保障(健康保険・年金・雇用保険・生活保護・災害時の補償)